「學校」の扁額が掲げられた学校門は、現在足利学校の象徴的な門となっています。

足利学校の創建は諸説あり、未だにハッキリしていません。文献上でその具体像が明らかになるのは、関東管領の上杉憲実が、学校を再興した室町時代中頃です。

憲実は五経疏本等の漢籍を寄進し、庠主(しょうしゅ=学校長)を鎌倉より招き、学則を定めました。以降、足利学校は開かれた学校として全国にその名を知られ、1549年に来日した宣教師フランシスコ・ザビエルは「日本国中最も大にして最も有名なり」と書簡に記すなど、広く海外にまで喧伝されました。

江戸時代に入ると、様々な教育施設が充実し、足利学校の教育機関としての役割は徐々に衰えていきましたが、幕府は足利学校を古代・中世の儒学の学灯を近世に橋渡しした存在、学問の殿堂として庇護し、孔子廟の建立や建物の修復が繰り返されました。また、所蔵する貴重な書籍の閲覧を求め、全国から儒学者や多くの知識人が訪れるなど、その存在は確固たるものでした。

発掘成果等を基に平成2年に復原されました。禅宗寺院の方丈形式であるのが特徴です。

寛文8(1668)年に造営された日本最古の孔子廟です。中国明代の聖廟を模したものと伝えられています。

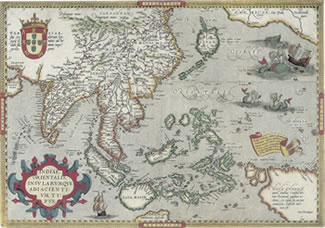

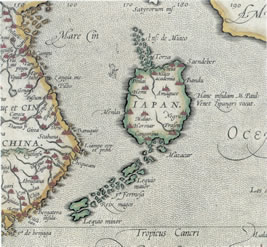

地図作家オルテリウス作、初版は1570年。日本の地形も現在の地図とはかなり違っていますが、地図上「Bandu」「academia」は「坂東の学院」で足利学校を示しています。

COPYRIGHT(C)2025 教育遺産世界遺産登録推進協議会 All RIghts Reserved.